Herz und Lunge liegen dicht beieinander im Brustkorb. Diese enge Nachbarschaft ist kein Zufall. Zusammen bilden beide eine unzertrennliche Einheit, die Basis für die Funktion aller anderen Organe im Körper. So erstaunt es nicht, dass Erkrankungen der Lunge auch das Herz bedrohen. Umgekehrt können Herzleiden der Lunge schwer zu schaffen machen. Manchmal tritt auch beides gleichzeitig auf.

Atemnot und andere Beschwerden

Atemnot ist eine der häufigsten Beschwerden, über die Patienten in der Praxis klagen. Zumeist stellen sie dann selbst die Frage: Kommt die Atemnot von der Lunge oder kommt sie vom Herzen? Auch Schmerzen in der Brust zählen zu den oft von Patienten vorgetragenen Beschwerden. Und auch hier lautet die sich unmittelbar anschließende Frage: Ist die Lunge oder das Herz an den Schmerzen schuld? Vom Arzt können die Fragen meist schon nach der genaueren Schilderung der Symptome und wenigen weiterführenden Untersuchungen beantwortet werden. Die Schmerzen etwa lassen sich aufgrund ihres Charakters, ihrer Dauer, des Auslösemechanismus und des Ausgangsorts dem Rippenfell, der Speiseröhre, der Körperschlagader, den Muskeln, Knochen oder Knorpeln zuordnen. Wenn aber eine Herz- oder Lungenerkrankung hinter den Beschwerden steckt, ist die Unterscheidung schwieriger – und besonders wichtig, können die jeweiligen Erkrankungen doch unabhängig voneinander gefährlich sein. Dass sich die vom Patienten genannten Beschwerden bei Lungen- und Herzerkrankungen so ähneln, ist nicht allein auf die enge anatomische Nachbarschaft der beiden Organe zurückzuführen. Die Ähnlichkeiten liegen auch in den zahlreichen Wechselwirkungen begründet – denn Herz und Lunge bilden eine untrennbare funktionelle Einheit.

»Dass sich die Beschwerden bei Lungen- und Herzerkrankungen ähneln, begründet sich mit den zahlreichen Wechselwirkungen beider Organe. «

Ursachensuche

Das gesunde Herz pumpt pro Minute rund fünf bis sechs Liter Blut durch den Lungen- und Körperkreislauf und sichert so die Versorgung aller Organe mit Sauerstoff und Nährstoffen. Bei Patienten, deren Herz so sehr geschwächt ist, dass es Blut nicht mehr ausreichend in den Körper transportieren kann (Herzinsuffizienz), staut sich das Blut in den Lungenvenen, nachfolgend sind auch die feinen Haargefäße der Lunge, die Lungenkapillaren, vom Rückstau des Blutes betroffen. Aufgrund des erhöhten Drucks tritt Blutflüssigkeit aus den zarten Lungenkapillaren in die Lungenbläschen, die Alveolen, über. Das behindert den lebenswichtigen Austausch der Atemgase: Es gelangt weniger Sauerstoff in den Körper, und Kohlendioxid wird vermindert ausgeschieden. Dieser Flüssigkeitsaufstau ist es, den ein Patient mit Herzschwäche als akute Atemnot empfindet, ein nicht selten lebensbedrohliches Gefühl. Um die Atemnot abzumildern, steigert der Körper die Häufigkeit und die Tiefe der Atemzüge. Dieses Beispiel zeigt, wie untrennbar die Beziehung von Herz und Lunge ist: Die Atemnot entsteht in der Lunge, die Ursache der Atemnot aber ist die Schwäche des Herzens.

Die Herzschwäche wirkt sich auch langfristig auf die Lunge aus. Im chronischen Stadium staut sich Flüssigkeit zusätzlich im Lungengewebe, zwischen den einzelnen Lungenlappen und im Rippenfellraum. In schweren Fällen können sich bei einer chronischen Herzinsuffizienz mehr als zwei Liter Flüssigkeit pro Lungenseite ansammeln. Die Flüssigkeit drückt das Lungengewebe zusammen. Das erschwert die Ausdehnung der Lunge beim Ein- und Ausatmen. Der erhöhte Druck innerhalb des Brustkorbs beeinträchtigt zusätzlich den Austausch der Atemgase. Dadurch wird die Atemnot noch größer.

Doppelter Kreislauf

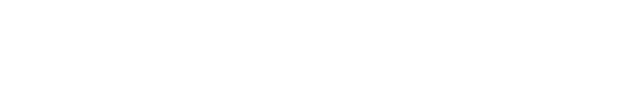

Der Mensch hat nicht nur einen, sondern zwei Blutkreisläufe, den kleinen Lungen- und den großen Körperkreislauf. Sie sind hintereinander geschaltet. Im kleinen Lungenkreislauf gelangt der frische Sauerstoff, der mit der Atemluft in den Körper kommt, ins Blut. Der große Körperkreislauf versorgt die Organe, Gewebe und Zellen des Körpers mit Sauerstoff und anderen lebenswichtigen Stoffen. Angetrieben werden beide Kreisläufe vom Herzen.

Der Kreislauf beginnt mit der Diastole, mit der Erschlaffung des Herzmuskels zwischen zwei Herzschlägen: Das Blut fließt dann aus den beiden Vorhöfen in die beiden Herzkammern. Nun folgt die Systole, die Auswurfphase: Die Herzkammern ziehen sich kraftvoll zusammen und pumpen Blut in die großen Arterien.

Beim großen Kreislauf befördert die linke Herzkammer Blut in die Hauptschlagader (Aorta). Von dort gelangt das sauerstoffreiche Blut in das Kapillarnetz des Körpers. Hier gibt es Sauerstoff, Nährstoffe und andere wichtige Substanzen an Organe, Gewebe und Zellen ab und nimmt im Gegenzug Kohlendioxid und Abfallstoffe auf. Das nun sauerstoff- und nährstoffarme Blut wird in den Venen gesammelt und gelangt über den rechten Vorhof in die rechte Herzkammer.

Jetzt beginnt der kleine Kreislauf: Das sauerstoffarme Blut wird von der rechten Herzkammer in die Lungenarterie bis in das Kapillarnetz der Lunge gepumpt. Hier findet der Gausaustausch statt: Das Blut gibt Kohlendioxid ab und nimmt frischen Sauerstoff auf, Kohlendioxid wird ausgeatmet, das mit Sauerstoff angereicherte Blut fließt über die Lungenvenen und den linken Vorhof des Herzens in die linke Kammer. Mit dem nächsten Schlag des Herzens beginnt der Körperkreislauf erneut.

Langfristigen Folgen vorbeugen

Ein dauerhaft nicht nur im Brustkorb, sondern auch in den Lungenkapillaren erhöhter Druck führt zu einer Erhöhung des Lungengefäßwiderstandes. Das ist der Widerstand, gegen den die rechte Herzkammer das Blut in die Lunge pumpt: Je entspannter die Lungengefäße sind, desto geringer ist die Kraft, welche die rechte Herzkammer dafür aufwenden muss; je enger die Lungengefäße sind, beispielsweise aufgrund der Flüssigkeitsansammlungen, desto mehr muss das Herz arbeiten. Das führt dazu, dass der Druck sowohl in der Lungenarterie – der Arterie, die das Blut von der rechten Seite des Herzens zu den Lungen bringt – als auch in der rechten Herzkammer steigt. Dieser Zustand wird als Lungenhochdruck, fachsprachlich „pulmonale Hypertonie“ bezeichnet.

Mit der Zeit steigt der Druck auch im rechten Vorhof des Herzens und in den großen Körpervenen, die in den rechten Vorhof münden. Das hat Konsequenzen für die Herzklappe, die sich zwischen dem rechtem Vorhof und der rechten Herzkammer befindet (Trikuspidalklappe): Ihr Ring wird überdehnt, die Klappe wird undicht. Wird die Druckerhöhung in der rechten Herzhälfte und im Blutkreislauf der Lunge nicht beseitigt, setzt sich die Stauung des Blutes bis in die Halsvenen und die Leber fort, wo es dann auch zu einem Blutstau kommen kann.

Bei Patienten mit Herzschwäche bilden sich trotz medikamentöser Blutgerinnungshemmung nicht selten Blutgerinnsel in den Becken- und Beinvenen. Werden die Gerinnsel in den Lungenkreislauf verschleppt, kommt es zu einer Lungenarterienembolie. In deren Folge kann ein Lungeninfarkt entstehen. Dabei geht Lungengewebe zugrunde. Die Austauschfläche für Blutgase verringert sich, die Atemnot wird noch größer.

Neben der anatomisch engen Nachbarschaft und der funktionellen Wechselwirkung gibt es noch eine weitere Gemeinsamkeit von Herz- und Lungenerkrankungen: Beide wer- den durch denselben Risikofaktor begünstigt – das Zigarettenrauchen. Das im inhalierten Rauch enthaltene Nikotin und weitere Giftstoffe schädigen Herz und Lunge gleichermaßen, sie sind für viele Erkrankungen und Todesfälle verantwortlich. Eine Lungenkrankheit, die direkt und ursächlich mit dem Zigarettenrauchen zusammenhängt, ist die „chronisch obstruktive Lungenerkrankung“, kurz COPD. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind rund um den Globus weit mehr 600 Millionen Menschen von COPD betroffen, sie ist mittlerweile die dritthäufigste Todesursache. Auch diesem eng mit dem Herzen vergesellschafteten Krankheitsbild gilt ein eigener Beitrag in unserem Heftschwerpunkt.

INNIGE VERBINDUNG

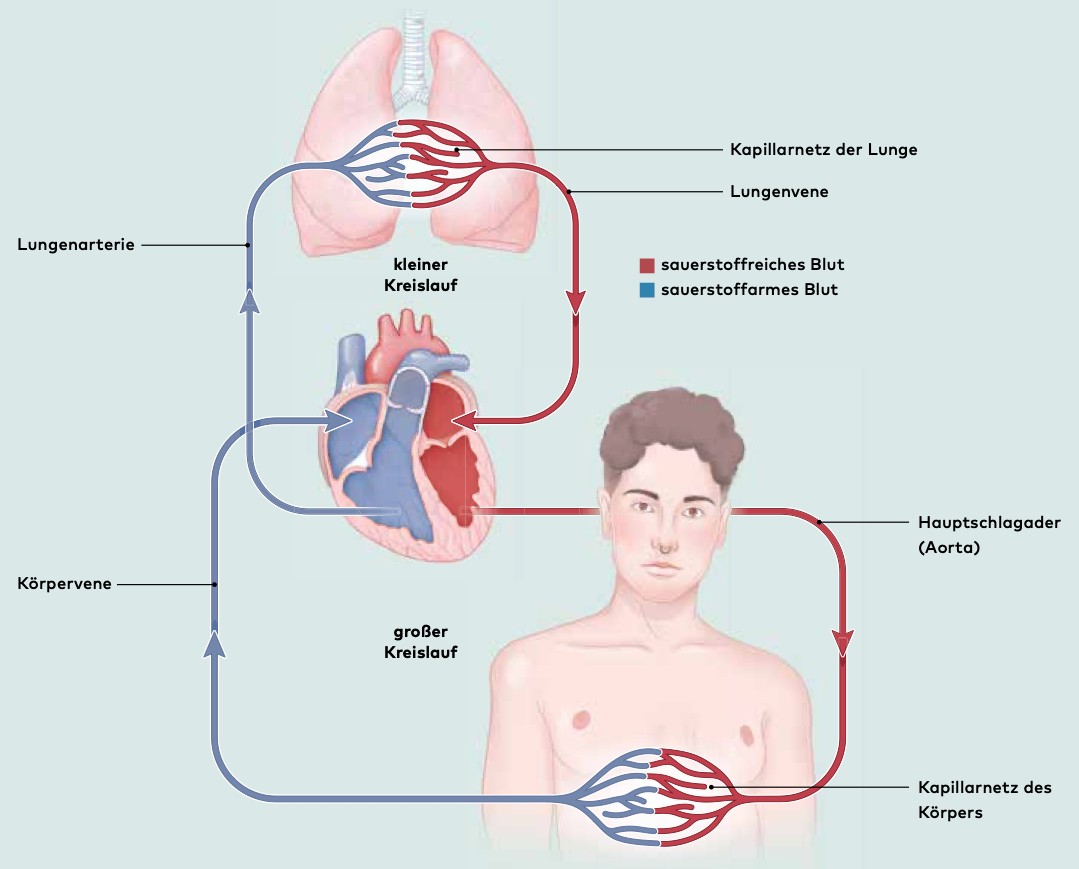

Die Lunge ähnelt einem auf den Kopf gestellten Baum: Die Luftröhre ist der Stamm, die Äste sind die Bronchien, die Blätter sind die Lungenbläschen, die „Alveolen“. Sie sind von einem Netz feiner Blutgefäße (Kapillaren) umspannt. Dort findet der lebenswichtige Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid statt. Für den „Gasaustausch“ ist eine riesige Fläche verfügbar: Die menschliche Lunge besitzt mehr als 300 Millionen Alveolen, zusammen bilden sie eine Oberfläche von 100 bis 140 Quadratmetern, das entspricht der rund 40-fachen Oberfläche des Körpers.

Angeborene Herzkrankheiten

Angeborene Herzkrankheiten haben in der Erwachsenenkardiologie viele Jahre kaum eine Rolle gespielt. Doch seit mehr als zwei Jahrzehnten erreichen dank der modernen Medizin Patienten mit erfolgreich operierten komplexen Herzkrankheiten das Erwachsenenalter. Die Betreuung dieser Patienten erfordert besondere Fachkenntnisse. Gemeinsam ist diesen Patienten, dass sie meist zusätzlich Probleme im Lungenkreislauf und/oder in der Lunge selbst haben. Daher werden diese Patienten in Zukunft nicht nur der Betreuung eines spezialisierten Kardiologen, eines sogenannten EMAH-Spezi- alisten, sondern in vielen Fällen auch der eines Lungenspezialisten bedürfen.

Angeborene Herzfehler können die Durchblutung und damit die Funktion der Lungen in ganz unterschiedlicher Art beeinflussen. Nachfolgend werden beispielhaft typische Konstellationen beschrieben.

Herzfehler mit einer vermehrten Durchblutung der Lungengefäße

Angeborene Herzfehler mit deutlichem Links-Rechts-Shunt (einer Störung des Blutkreislaufs, beispielsweise aufgrund von Vorhofseptumdefekt, Ventrikelseptumdefekt, offener Ductus arteriosus Botalli) gehen mit einer vermehrten Blutdurchströmung des Lungenkreislaufes einher. Diese wird häufig über Monate und Jahre von Patienten ohne große Beschwerden toleriert. Längerfristig kommt es hierdurch jedoch zu einer Erhöhung des pulmonalen Gefäßwiderstandes mit einer Drucksteigerung in der Pulmonalarterie. Die Blutdurchströmung in den kleinen Lungengefäßen und Kapillaren nimmt ab, ebenso der Austausch der Atemgase. Es kommt zu einer „respiratorischen Insuffizienz“. Darüber hinaus belastet die Drucksteige- rung im kleinen Kreislauf die rechte Herzhälf- te. Sie kann sich nur begrenzt an den erhöhten Druck anpassen und wird schließlich versagen.

Herzfehler mit einer verminderten Durchblutung der Lungengefäße

Gibt es eine ausgeprägte Enge oder sogar einen Verschluss (Atresie) der Pulmonalklappe, kann ein Neugeborenes nur überleben, wenn die Durchblutung der Lunge durch eine Eröffnung der Enge mittels einer Dehnung mit einem Ballon (Ballondilatation) beziehungsweise Durchbohren der Atresie mit speziellen Kathetern gesichert werden kann.

Ist das nicht möglich, muss die Durchblutung der Lunge über eine Querverbindung von der großen Körperschlagader zur Lungenarterie sichergestellt werden. Das geschieht, indem der Ductus arteriosus Botalli – eine Gefäßverbindung zwischen Lungen- und Hauptschlagader, die sich normalerweise nach der Geburt verschließt – mittels einer Gefäßstütze (Stent) offen gehalten wird beziehungsweise vom Kinderherzchirurgen eine Querverbindung (Shunt) zwischen der Schlüsselbein- und der Lungenarterie geschaffen wird (Blalock-Taussig- Shunt).

Herzfehler, bei denen der Kreislauf von Körper und Lunge nicht hintereinander, sondern paral lel geschaltet ist

Bei einem Herzfehler wie der "Transposition der großen Gefäße" sind die beiden großen Gefäße vertauscht: Aus der rechten Herzkammer entspringt fälschlicherweise die Aorta, aus der linken Herzkammer die Lungenarterie. Bei einem gesunden Menschen ist das genau umgekehrt.

Ein Überleben ist nur möglich, wenn die beiden parallel geschalteten Kreisläufe eine Verbindung haben und sich das sauerstoffarme und das sauerstoffreiche Blut in den Vorkammern des Herzens mischen kann.

Um das zu gewährleisten, wird unmittelbar nach der Geburt eine Verbindung geschaffen, indem das Vorhofseptum, die dünne Wand zwischen den beiden Vorhöfen, mit einem speziellen Ballon eröffnet wird (sogenannter Rashkind-Ballon). Jetzt kann sich das Blut beider Kreisläufe durchmischen.

Nach diesem ersten lebensrettenden Eingriff kann die eigentliche Korrekturoperation stattfinden, bei der die beiden vertauschten Gefäße in die richtige Herzkammer umgesetzt werden (sogenannte arterielle Switch-Operation).

Herzfehler mit nur einer funktionierenden Herzkammer

Wenn ein Kind nicht zwei, sondern funktionell nur eine ausreichend große Herzkammer hat, sind die beiden Kreisläufe nicht getrennt, wie beispielsweise bei Kindern mit einem Verschluss einer Klappe zwischen den Vorhöfen und der Herzkammer (Ventrikel). Ein typisches Beispiel ist ein angeborener Verschluss der Trikuspidal- oder Mitralklappe.

Um die beiden Kreisläufe zu trennen und die Lunge mit venösem Blut bei niedrigem Druck zu durchbluten, schließt der Kinderherzchirurg die obere (Glenn-Shunt) und dann in einem späteren Schritt die untere Hohlvene an die Lungenschlagader an. Diese Operation nennt man „Fontan-Operation“.

Diese unphysiologische Art des Blutflusses durch die Lunge wird häufig erstaunlich lange und gut toleriert. Dennoch können schwerwiegende Komplikationen auftreten. In der Lunge kann es zu einer plastischen Bronchitis kommen, wobei sich eiweiß- und fibrinreiches Sekret in den Bronchien ansammelt und als Ganzes („Cast“) ausgehustet wird. Eine ähnliche Komplikation ist der Verlust von Eiweiß nicht über die Lunge, sondern über den Darm (Eiweißverlustsyndrom).

Man muss daher unbedingt darauf achten, den pulmonalen Gefäßwiderstand im Normalbereich zu halten.

Das Hauptproblem bei der Wechselwirkung zwischen angeborenen Herzkrankheiten und der Lunge besteht darin, zunächst eine ausreichende Lungendurchblutung zu sichern, um den Organismus mit Sauerstoff zu versorgen. Im weiteren Verlauf gilt es, auf jeden Fall einen Hochdruck im Lungenkreislauf (pulmonale Hypertonie) zu vermeiden.

Dieser Beitrag erscheint mit freundlicher Erlaubnis der Zeitschrift HERZheute der Deutschen Herzstiftung und der Autoren.

Professor Dr. Angelika Costard-Jäckle, Oberärztin und wissenschaftliche Leiterin des Herzinsuffizienzprogramms im Herzzentrum Bad Oeynhausen.

Kontakt: ajaeckle@hdz-nrw.de

Professor Dr. Thomas Meinertz, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie, Hamburg.

Priv.-Doz. Dr. Anne-Marie Kirsten, Fachärztin für Innere Medizin und Pneumologie, Hamburg.

Kontakt: a.kirsten@hamburgerlungenpraxis.de

Professor Dr. Thomas Bahmer, Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein.

Kontakt: t.bahmer@hamburgerlungenpraxis.de